基本信息

用户口碑

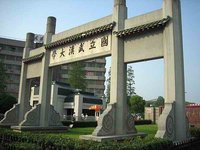

武汉大学

| 目录 |

|---|

折叠编辑本段基本信息

办学类型:重点本科

所在地: 湖北

性质类别:综合类

通讯地址: 湖北省武汉市武昌区珞珈山街16号

邮政编码: 430072

联系电话: 027-68754231

电子邮箱: wdzsb@whu.edu.cn

折叠编辑本段学院简介

江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。

武汉大学[1]是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校。[2]

武汉大学[3]溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。

回眸过去,筚路蓝缕,励精图治,玉汝于成。珞珈山上风云际会,周恩来、董必武、陈潭秋、罗荣桓曾在这里指点江山;辜鸿铭、竺可桢、李四光、闻一多、郁达夫、叶圣陶、李达等曾在这里激扬文字。一百多年来,武汉大学汇集了中华民族近现代史上众多的精彩华章,形成了优良的革命传统,积淀了厚重的人文底蕴,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的大学精神。

武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5167亩,建筑面积252万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全国文物重点保护单位”。近年来,法学大楼、经管大楼、外语大楼、计算机大楼等拔地而起,成为学校迈入新世纪的标志性建筑。[6]

武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理等11个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部36个学院(系)。有112个本科专业。5个一级学科被认定为国家重点学科,共覆盖了29个二级学科,另有17个二级学科被认定为国家重点学科。6个学科为国家重点(培育)学科。28个一级学科具有博士学位授予权。208个二级学科专业具有博士学位授予权,296个学科专业具有硕士学位授予权。现有中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、中国史、世界史、考古学、哲学、理论经济学、应用经济学、公共管理、工商管理、图书馆情报与档案管理、管理科学与工程、法学、政治学、马克思主义理论、社会学、数学、物理学、化学、生物学、生态学、地理学、地球物理学、测绘科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、环境科学与工程、材料科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程、水利工程、土木工程、动力工程及工程热物理、基础医学、临床医学、口腔医学等38个博士后科研流动站。设有三所三级甲等附属医院。[5]

折叠编辑本段院系设置

折叠文学院

文学院前身为武汉大学建校初期设置的“国文科”,1928年正式命名为文学院,闻一多先生任首任院长。后历经数次体制变更,2003年恢复文学院建制。

在20世纪初,著名学者杨树达、黄侃、郁达夫、闻一多、沈雁冰、周作人、钱玄同、林语堂等先后在文学院任教,他们为文学院的发展奠定了坚实的基础。被誉为晚清“三大国学大师”之一的黄侃师承章炳麟所创立的“章黄学派”,饮誉海内外。20世纪50年代群体优势突出,文学院的发展进入了鼎盛时期,教学科研达到了全国一流水平。1978年以来,文学院再度振兴,涌现出一批知名学者。

文学院现有教职工86人,其中专任教师65人。教师中教授31人,博士生导师27人,副教授21人。下设中国文学系、汉语言文化系、大学语文部、古籍整理研究所、《长江学术》杂志社、《写作》杂志社、院党政办公室、资料室、武汉大学普通话培训与测试工作站等机构。

近年来学科建设和人才培养成绩卓著,具有中国语言文学一级学科博士学位授予权和博士后流动站,有国家重点学科一个,国家重点学科培育学科一个,在2004年教育部组织的一级学科评估中,文学院中文学科名列全国十强。

本科专业:人文科学试验班、汉语言文学、对外汉语。

折叠历史学院

武汉大学历史学科创建于1913年,是我国高等院校中较早成立的历史系科之一,史学大师李剑农、唐长孺、吴于廑等先后在此执教,著名学者严耕望、高敏、张泽咸、伊原泽周(彭泽周)、张海鹏等从这里本科毕业。经过几代学人的不断努力和积极开拓,形成了严谨的学风和优良的教风,确立了理论探讨与实证研究相结合、断代史与专门史、地区史与国别史相结合、传世文献与出土文献并重等重要学术特色,在队伍建设、科学研究和人才培养等方面成果突出,在国内外同行中具有重要地位和影响,具备雄厚的学科优势和科研实力。

历史学院是国家文科基础学科(历史学)人才培养和科学研究基地,2008年入选国家级人才培养模式创新实验区;历史学专业是教育部“质量工程”高等学校特色专业建设点;学院拥有历史学一级学科博士学位授予权、历史学博士后流动站和国家“211工程”重点建设项目、“985工程”哲学社会科学创新基地,有2个国家重点学科(中国古代史、世界史)、1个教育部人文社会科学重点研究基地(中国传统文化研究中心)、2个湖北省人文社会科学重点研究基地(简帛研究中心、科技考古研究中心),是全国高校同类学科中专业门类齐全、整体实力较强的院系之一。

历史学院现有专任教师55人,其中教授34人、副教授15人;博士生导师27人。80%的教师具有博士学位,绝大多数教师有在国外著名大学或科研机构讲学、访问的经历,是一支年龄结构合理、基础扎实、学风严谨、重点突出、各有专攻又紧密合作的高水平教学与研究队伍。

近十年来,学院根据新的形势发展和社会需要,在历史学人才培养方面不断改革与创新,推出了若干富有特色的人才培养模式和方法,如重视科研与教学的有机结合、重视基础训练与原典讲读、推行“本科生学术导师制和学年论文制”、创办“世界史试验班”、创办“历史文化节”、 推行“校外专家讲座制度”、设置“本科生科研基金”、推行“学长制”等等,从而大大提高了学院的本科教学水平和教育质量,培养出来的毕业生,因基础扎实、综合素质高、工作能力强而深受用人单位的好评。

历史学院与20多所海外知名高校建立了学术交流与合作关系。学院图书资料室拥有中外文图书14万余册,中外文期刊400余种。除计算机房、语音实验室和多媒体教室外,学院还建有300平方米的文物陈列馆,馆藏各级文物1万多件。

本科专业:历史学基地班、世界历史试验班、考古学,均按历史学基地班专业大类招生。

折叠哲学学院

哲学学院是国内最有影响的哲学院系之一,已有87年的历史。现为国家基础学科(哲学)人才培养和科学研究基地,拥有国家“211工程”重点建设学科、“985工程”创新基地建设项目和哲学博士后科研流动站,其中,马克思主义哲学和中国哲学为国家重点学科,外国哲学为湖北省重点学科。学院现设有3个系(哲学系、宗教学系、心理学系)和5个本科专业。哲学系和宗教学系有9个博士点(马克思主义哲学、外国哲学、中国哲学、国学、美学、宗教学、逻辑学、伦理学、科学技术哲学)、9个硕士点,心理学系有1个硕士点。

哲学学院师资力量雄厚。现有专任教师63人,其中教授34人、副教授19人,博士生导师32人。教授中有国家级教学名师2人,武汉大学人文社会科学资深教授2人,教育部高校优秀青年教师和新世纪优秀人才6人,武汉大学珞珈特聘教授5人。

哲学学院科研教学成果显著。据中国社会科学院《中国哲学年鉴》统计,哲学学院近5年在核心期刊论文发表数居全国高校哲学院系前列。在国内外发表论文1489篇、出版著作(含译著)194部,获得省部级科研成果奖励30项,其中获教育部第四届人文社科优秀成果一等奖1项、二等奖2项。学院有5门课程获评为国家精品课程。

本科专业:哲学基地班、国学试验班、比较哲学国际班、宗教学、心理学。其中哲学基地班、比较哲学国际班、国学试验班、宗教学按哲学基地班专业大类招生。

折叠编辑本段学校领导

折叠现任领导

折叠历任校长

当时校名 姓名 职务名称 任期

自强学堂 张之洞 创办人 1890年

蔡锡勇 总办 1893年--1897年

张斯枸 总办 1897年冬--1899年5月

钱恂 提调 1893年--1898年9月

汪凤瀛 提调 1898年--1899年4月

程颂万 提调 1899年4月--1902年10月

方言学堂 程颂万 提调 1902年10月--1905年春

馨龄 监督 1905年春--1911年

曾广熔 监督 1905年春--1911年

国立武昌高等师范学校 贺孝齐 校长 1913年7月--1914年11月

张渲 校长 1914年11月--1919年9月

谈锡恩 校长 1919年9月--1922年1月

张继煦 校长 1922年6月--1923年8月

国立武昌师范大学 张继煦 校长 1923年9月--1924年9月

国立武昌大学 石瑛 校长 1924年12月--1925年12月

张廷 校长(代) 1926年2月--1926年5月

李汉俊 校务维持会主任 1926年5月--1926年10月

黄侃 校务维持会主任 1926年5月--1926年10月

国立武昌中山大学 徐谦 校务委员会主任 1927年2月--1927年12月

国立武汉大学 刘树杞 校长(代) 1928年7月--1929年春

李四光 建筑筹备委员长 1928年7月--1938年4月

王世杰 [4] 校长 1929年2月--1933年4月

王星拱 校长 1933年5月--1945年6月

周鲠生 校长 1945年7月--1949年8月

武汉大学 邬保良 校务委员会主任委员 1949年8月--1952年11月

李达 校长 1952年11月--1966年8月

庄果 校长 1980年6月--1981年6月

刘道玉 校长 1981年7月--1988年4月

齐民友 校长 1988年4月--1992年10月

陶德麟 校长 1992年10月--1996年10月

侯杰昌 校长 1996年10月--2003年9月

刘经南 校长 2003年9月--2008年11月

顾海良 校长 2008年11月-- 2010年12月

李晓红 校长 2010年12月--至今[12]

折叠编辑本段校容校貌

武汉大学环绕东湖水,武汉大学的校园建筑(20张)坐拥珞珈山,校园内中西合璧的宫殿式早期建筑群古朴典雅,巍峨壮观,堪称“近现代中国大学校园建筑的佳作与典范”,一批武汉大学早期建筑(群)被国务院列为“全国文物重点保护单位”如:宋卿体育馆、樱园老斋舍、老图书馆、半山庐、十八栋。武汉大学法学大楼、经管大楼、外语大楼等标志性建筑群气势雄伟,新老建筑交相辉映,相得益彰。

武汉大学学生住宿区桂园、枫园、樱园、梅园因其风景而命名,春夏秋冬,桂、樱、梅、枫诗情画意。湖滨、星湖等住宿区都各有特色。

武汉大学校园以樱花最为有名,有樱花城堡、樱花大道、樱顶、珞珈广场等相关景点。每年春季3月中旬,樱花盛开的时候,武汉大学校园都会吸引数百万的游客前来赏花。校园内有种子植物120科、558属、800多种,其中属于珍稀濒危的植物有11科17种,古树名木13株;此外,还有大量小灌木、野生花卉、药用植物和岩生植物,如盘龙参、紫芝、海金沙、金鸡菌、挖耳草、江南毛莨等,珞珈山被誉为全国树木园。拥有多种国家一级保护树种的武汉大学校园是中国植物学会植物园分会。

武汉大学校园内先后建有“六一纪念亭”、“闻一多先生纪念塑像”、“鲲鹏展翅”、“李达塑像”、“爱因斯坦塑像”、“阿兰·佩雷菲特塑像”、“李四光塑像”、“王世杰塑像”、“孔子铜像”等人文景观。

截至2011年12月,武汉大学有专任教师3600余人,其中正副教授2400余人,有7位中国科学院院士、8位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、9位人文社科资深教授、15位“973 项目 ”首席科学家(含国家重大基础研究计划)、4位 “863 项目 ”计划领域专家、4个国家基金委创新群体、37位国家杰出青年科学基金获得者、15位国家级教学名师。

中国科学院院士查全性、卓仁禧、李德仁、邓子新、张俐娜、龚健雅、舒红兵

中国工程院院士李德仁、宁津生、刘经南、张祖勋、茆智、朱英国、李建成、李晓红

人文社科资深教授谭崇台、马克昌、彭斐章、陶德麟、李龙、冯天瑜、刘纲纪、宗福邦、胡德坤、马费成

国家级教学名师石云霞、汪存信、姚端正、樊明文、郭齐勇、李征航、孟勤国、马费成、赵林、罗以澄、刘耀林、丁俊萍、何炎祥、边专、程功臻

国家杰出青年科学基金获得者徐超江、邓子新、龚健雅、易帆、李建成、吕应堂、赵少荣、邹恒甫、李晓红、谭铮、于刚、舒红兵、孙元章、陈化、庞代文、赵兴中、陈政、孙蒙祥、邓晓华、刘正猷、周翔、卢欣、刘梦赤、冯钰锜、周创兵、王高峰、黄双全、张绍东、赵会江、郭德银、汪国平、雷爱文、章晓联、庄林、杨楚罗、张先正、卢文波

国家新世纪百千万人才工程入选者李晓红、刘正猷、赵兴中、谭铮、庞代文、黄进、李建成、曾国安、周创兵、舒红兵、艾廷华、肖永平、郭林、张绍东、章晓联、朱庆

“长江学者奖励计划”教授易帆、龚建雅、吕应堂、舒红兵、彭玲、吴建国、孙元章、吴黎明、谭铮、陈政、张仁铎、贾小华、范爱华、刘正猷、邓晓华、赵兴中、邓子新、李建成、张绪穆、付向东、邹恒甫、曾令良、刘耀林、谭锦泉、黄孝军、李国民、葛茂荣、夏小华、郭林、许才军、邹军、任广禹、黄新云、邵建富、高扬、张良培、周南、曾适之、湛飞并、董晨、刘泉声、易显河、朱庆、刘维宁、陈传夫、周翔[2]

折叠编辑本段教研机构

折叠院系概况

截至2012年3月,武汉大学有11个学科门类,2000年经合校组建后,校园增加到四个校区分别为:文理学部(即原武汉大学校区)、工学部(原武汉水利电力大学)、信息学部(原武汉测绘科技大学)、医学部(原湖北医科大学)。

折叠教学部院系名称

人文科学学部武汉大学文学院、武汉大学历史学院、武汉大学哲学学院、武汉大学国学院、武汉大学外国语言文学学院、武汉大学新闻与传播学院、武汉大学艺术学系

社会科学学部武汉大学信息管理学院、武汉大学经济与管理学院、武汉大学马克思主义学院、武汉大学法学院、武汉大学政治与公共管理学院、武汉大学教育科学学院、武汉大学WTO学院、武汉大学社会学系

理学部武汉大学数学与统计学院、武汉大学物理科学与技术学院、武汉大学化学与分子科学学院、武汉大学生命科学学院、武汉大学资源与环境科学学院

工学部武汉大学水利水电学院、武汉大学电气工程学院、武汉大学动力与机械学院、武汉大学城市设计学院、武汉大学土木建筑工程学院

信息科学学部武汉大学计算机学院、武汉大学遥感信息工程学院、武汉大学电子信息学院、武汉大学国际软件学院、武汉大学测绘学院、武汉大学印刷与包装系

医学部武汉大学基础医学院、武汉大学第一临床学院、武汉大学第二临床学院、武汉大学口腔医学院、武汉大学药学院、武汉大学公共卫生学院、武汉大学HOPE护理学院、武汉大学医学职业技术学院

武汉大学截至2012年3月,武汉大学学科涵盖了哲学、经学、法学、教育学、文学、史学、理学、工学、农学、医学、管理学共11个学科门类。设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部36个学院(系)。有119个本科专业。5个一级学科被认定为国家重点学科,共覆盖了29个二级学科,另有17个二级学科被认定为国家重点学科。6个学科为国家重点(培育)学科。36个一级学科具有博士学位授予权,250个二级学科专业具有博士学位授予权,342个学科专业具有硕士学位授予权。有32个博士后流动站。设有三所三级甲等附属医院。[1-2]2012年武汉大学经教育部批准新增设5个专业,分别为数字出版专业、微电子科学与工程专业、导航工程专业、地理国情监测专业和全球健康学专业。

折叠科研机构

截至2012年3月,武汉大学拥有45个科研机构,包括7个国家人文社会科学重点研究基地,2个国家野外科学观测研究站,10个国家基础科学研究与人才培养基地,12个教育部重点实验室,5个教育部工程研究中心,2个高级综合研究机构,8个国家级实验教学示范中心以及一个国家大学生文化素质教育基地。

国家人文社会科学重点研究基地信息资源,社会保障,国际法,环境法,中国传统文化,经济发展,媒体发展

国家重点实验室软件工程国家重点实验室,测绘遥感信息工程国家重点实验室,水资源与水电工程科学国家重点实验室,病毒学国家重点实验室(共建),杂交水稻国家重点实验室(共建)

国家工程技术研究中心多媒体软件,卫星定位系统

教育部重点实验室声光材料与器件,生物医学分析化学,生物医用高分子材料,植物发育生物学,地理信息系统,水沙科学,地球空间环境与大地测量,水力机械过渡过程,空天信息安全与可信计算,口腔生物医学工程,水工岩石力学,组合生物合成与新药发现

教育部工程研究中心有机硅化合物及材料,建筑物检测与加固,植物生物技术与遗传资源利用,雷电防护与接地技术,时空数据器智能获取技术与应用

高级综合研究机构高级研究中心、国际问题研究院

折叠编辑本段校园文化

折叠校名

武汉大学之前的名字是“国立武汉大学”。旧时汉语的书写顺序是从武汉大学右向左,“国立武汉大学”,所以按如今的从左至右的习惯就成了“学大汉,武立国”,读来慷慨大气,意味深长,甚是巧妙。“学大汉,武立国”这一绝妙的巧合是武大教授,兼副校长吴于廑于1950年首先提出的。关于“学大汉武立国”的理解一般有两种(实际上意思基本一样)。“学大汉,武立国”即像汉朝那样以武立国,使人想到那句“犯我强汉者,虽远必诛”的豪迈宣言。另一种就是把“大汉武”连起来就成了“像汉武帝那样立国”,汉武帝是位雄才大略的皇帝自不必说。这样理解也同样豪情万丈。

折叠传统

宽容自由。悠久的历史成就了武汉大学深厚的人文底蕴,百年沉淀下来的是武大人心中坚守的宽容与自由。历史上,武汉大学既有闻一多这样的斗士学者,也有陈源这样的绅士教授,有黄焯这样的国学大师,又有周鲠生这样的法学至尊。曾任武大教务长的美学家朱光潜把教育的本质归结为“宽大自由”,他说过:“‘宽大自由教育’必以‘博学’为基,以‘守义’为的。”武大的老师崇尚学术民主,崇尚学术自由,所以他们的观点永远百花齐放,见解往往标新立异;武大学子则塑造了校园里自由的学习氛围,在情人坡晨读、在樟树林自习,学无定处,学无定时,学无止境。

折叠校训

国立武汉大学时期的校训为:明、诚、弘、毅。

“明”即明晓事理,系对智识的要求;“诚”即内心真诚,系对品质的要求;“弘”即抱负远大,系对理想的要求;“毅”即刚毅坚强,系对意志的要求。“明”和“诚”出自《中庸》,“弘”和“毅”出自《论语》,“明”可对“诚”,“弘”可对“毅”,同时“明诚”可对“弘毅”。

武汉大学新校训为:自强、 弘毅 、求是、 拓新

“自强”语出《周易》“天行健、君子以自强不息”。意为自尊自重,不断自力图强,奋发向上。自强是中华民族的传统美德,成就事业当以此为训。该校最早前身为“自强学堂”,其名也取此意。

“弘毅”出自《论语》“士不可以不弘毅,任重而道远”一语。意谓抱负远大,坚强刚毅。武汉大学旧校训“明诚弘毅”就含此一词。

“求是”即为博学求知,努力探索规律,追求真理。语出《汉书》“修学好古,实事求是”。

“拓新”,意为开拓、创新,不断进取。

折叠校歌

珞宣作词,陈国权谱曲,为1998年所征集。歌词暂列如下:“东湖之滨,珞珈山上,这是我们亲爱的学堂。百年沧桑,弘毅自强,根深叶茂育桃李,满园芬芳。啊……美丽的珞珈山。多少雄鹰竞翱翔,竞翱翔。扬帆长江,奔向海洋,这是我们成长的地方。德业并进,求是拓新,大同寰宇向未来,我创辉煌。啊……心中的珞珈山。今朝多磨难,明日作栋梁,明日作栋梁。”曲调昂扬向上,富有时代气息。歌词以武汉大学校训“自强,弘毅,求是,拓新”为核心展开,通俗易懂。

折叠学堂歌

为晚清湖广总督张之洞所创,受外国学堂歌曲及中国古风影响,主要目的是“感发其忠爱之忱,鼓励其自强之志”,格式为六字句加七字句,共分十三段。但由于学堂歌按令“遍发湖北通省各学堂、各军营”,严格意义上并不能算作是自强学堂或方言学堂的校歌。原曲已散失,通常演唱的是2003年武汉大学110周年校庆时重新由原古谱曲的缩略版,歌词为:

天地泰,日月光,听我唱歌赞学堂。

圣天子,图自强,除去兴学无别方。

我同学,生此方,切莫辜负好时光,

众同学,齐奋往,造成楚才皆贤良。

文善谋,武知方,学中皆是国栋梁。

国立武昌高等师范学校校歌

武汉大学前身国立武昌高师的校歌。曲作者为十九世纪中后期美国作曲家Henry S. Thompson,歌词在张渲校长主持下作成,具体作者不详。歌词如下:

乾坤清旷,师儒道光,国学建武昌。

镜湖枕麓,屏城襟江,灵秀萃诸方。

东西南朔,多士跄跄,教学益相彰。

朴诚有勇,陶铸一堂,学盛国斯强。

国立武汉大学校歌

1939年3月3日,国立武汉大学第351次校务会议通过了“校训校歌迭奉部令饬拟呈报应如何办理案”,议决“推定徐天闵、刘博平、朱光潜三先生组织校歌撰拟委员会,由徐天闵先生召集”。传唱版本是综合袁桓昌校友回忆歌词,和何淑英校友提供词曲两个版本而得。全词如下:

黄鹄一举兮,知山川之纡曲; 再举兮,知天地之圆方。

试选珞珈胜处,安置百亩宫室, 英隽与翱翔。

藏焉修焉,息焉游焉; 朝斯夕斯,日就月将。

念茫茫宙合,悠悠文物; 任重道远,来日亦何长。

努力崇明德,随时爱景光。

折叠校园文化节

“珞珈之春”科技文化节:以大学生科技节为主体,通过定期举办课外学术科技作品竞赛、创业计划竞赛、“珞珈论坛”、“红枫论坛”、“院士论坛”、“创新与创业论坛”、“人生规划与职业导航”等项目为代表的学术讲座和科技竞赛活动,培养和提高青年学生的科技创新、创业能力与就业竞争力。

珞珈金秋艺术节:珞珈金秋艺术节创立于1987年,是武汉大学校园文化活动中最响亮的品牌。 艺术节以唱响时代主旋律为目标,坚持艺术竞赛与艺术欣赏完美融合。

珞珈金秋国际文化节:珞珈金秋国际文化节创立于2005年,以留学生为主体,以国际文化交流为主题,旨在增进各国学生的相互了解,加强中外文化的交流。武汉大学校园活动(12张)

社团文化节:社团文化节是武汉大学学生社团联合会的最重要的品牌活动,是校园文化活动中一朵奇葩。文化节大小活动60余项,其中“樱花诗赛”、“樱花笔会”两个项目,在武汉地区甚至全国高校均产生了广泛影响。

校园文化活动超市:2003年启动的“校园文化活动超市”是武汉大学校园文化活动的一项新的品牌,已形成“珞珈剧苑”、“珞珈文苑”、“艺术竞技场”、“艺术万花筒”、“科海扬帆”、“周末艺苑”等六大板块30多个子项目,内容涉及文学、艺术、科技、实践等诸多方面!

折叠视察访问

1937年12月,周恩来作为中共代表来到武汉,次年5月移居珞珈山,并接见美国友好人士埃德加·斯诺。在武汉大学期间,他三次给武汉大学学生作演讲。

1954年2月28日,罗荣桓元帅回母校武汉大学视察。

1955年4月15日和1962年3月14日,全国人大副委员长班禅大师两次访问武汉大学。 1958年9月12日,毛泽东主席亲临武汉大学视察,下午7时20分,毛泽东主席来到武汉大学校办工厂,并和在工厂实习的学生亲切握手,7时50分,毛泽东主席接见武汉大学等学校的师生员工共13,000余人。

1963年11月5日,中国科学院院长郭沫若访问武汉大学,并在其抗战时的旧居前留影。

1964年11月4日,国家副主席董必武陪同阿富汗国王查希尔及王后访问武汉大学。

1974年4月17日,叶剑英元帅接见武汉大学中文系在东方红32号轮上实习的师生。

1980年11月6日,全国人大副委员长陈丕显视察武汉大学。

1983年11月15日,老校友伍修权将军回武汉大学祝贺校庆。

1988年11月19日,中共中央政治局常委乔石视察武汉大学。

1990年11月16日,中共中央政治局委员、国务委员李铁映来武汉大学检查工作。

1992年春,邓小平南巡时接见武汉大学博士生游景玉。

1993年江泽民、李鹏等党和国家领导人分别题词祝贺武汉大学建校100周年。江泽民同志的题词是:发扬优良传统,培养优秀人才。李鹏同志的题词是:大胆改革,开拓前进。

2003年武汉大学110年校庆之际,丁肇中等来自世界各地的400多名人登陆珞珈讲坛。

2006年法国总统希拉克参观武汉大学,称树立中法教育合作典范。

2008年4月10日武汉大学法学国际法专业校友、哈萨克斯坦共和国总理卡里姆·马西莫夫回到母校访问。[17]

折叠李四光与武大

作为一名著名的科学家、地质学家、教育家和社会活动家,1932.5.27李四光为毕业纪念刊题词李四光一生奔波劳苦,致力于教育和学术,给世人留下了享用无尽的精神财富。他一生奔忙却不忘家乡的教育事业发展,20世纪30年代主持兴建的武汉大学珞珈山新校区,便凝结着他的教育救国理想。1928年7月,南京国民政府大学院院长签发院令,任命李四光为国立武汉大学新校筹备委员会委员,不久又被委任为新校舍建筑设备委员会委员长。

建立国立武汉大学是蔡元培推行大学区建设的方案之一,他认为在中部建立一所国立大学有助于中部地区高等教育事业的发展。于是国民政府决定改组原有的武昌中山大学,组建国立武汉大学。然而,当李四光在沧桑巍峨的黄鹤楼俯瞰这所位于蛇山脚下面积仅40余亩的校园时,不由想起了自己曾经就读的校园宽阔敞亮,环境幽雅的英国伯明翰大学。他决定另建新校。

到何处寻找新校址?凭他的想象,大学应该有山有水、动静相宜、能启迪人的灵性。林学家叶雅各教授建议将校园建在山水相连、风景如画的东湖之滨。经过实地考察,李四光欣喜地发现这里实乃办学的上好宝地。于是,在1928年11月一个天高气爽的深秋,正式确定武昌东湖珞珈山一带为国立武汉大学的新校址。

为了在这个湖光山色、风景如画的地方建设一座别具一格的新校园,李四光请来了谙熟中国工程技术的美国工程师开尔斯来进行规划设计。开尔斯先生果然不负众望,他以中国传统建筑的精华——北京故宫为蓝本,根据中国传统建筑的“轴线对称、主次有序、中央殿堂、四隅崇楼”的原则,巧妙地利用了珞珈山、狮子山一带的地形,历经一载有余,终于完成了武汉大学新校舍的设计工作。

然而,武汉大学的兴建历程却并非一帆风顺。

首先遇到的困难是湖北省政府的临时变卦。省政府以占用耕地过多为由,迟迟不批准建校申请,新校舍的建设被迫搁置不前。李四光等人多方奔走并邀请省政府代表实地考察,最终省政府在1929年第17次政务会议上正式决定圈定珞珈山一带的土地3000余亩作为武大的新校址。8月15日省政府正式发出公告张贴各处。

第二个困难是修路迁坟。当时从武昌城至珞珈山没有公路可通,只有一条小径,必须修一条公路以便运送建筑器材和物资。要修公路,又有许多坟墓,于是麻烦又出来了。当时的民间风俗,非常迷信风水,认为迁徙坟墓祸及祖先,有违中国几千年来的孝亲观念,因而坚决反对迁坟修路。坟主还联合起来,向省政府请愿,要省政府制止迁坟修路。

当武汉大学大兴土木之时,武昌坟主陈云五等豪绅,以坟墓在珞珈山新校址范围之内,先后向教育部及湖北省政府捏词呈诉,声称武汉大学新校舍之建筑,将迁坟数千冢,破坏风水无数,武大需另选校址建校。湖北省政府竟听信蛊惑之言,函告武大:珞珈山新校址立即停工,另选南湖或徐家棚无坟处兴建校舍。李四光、王世杰等人没有被各方面的压力所吓倒,以惊人的气魄和胆略据理力争,当众宣布:(一)向湖北省政府严正磋商,请其变更上述决议案;(二)呈报中央声明原址范围绝不可变更;(三)工事仍照预定计划进行。在李四光、王世杰的多方斡旋之下,豪绅坟主掀起的反对迁坟闹剧终告结束。

第三个困难是经费问题。建一所气势恢宏的美丽校园谈何容易,需要筹集巨额资金。学校最初呈报大学院申请的经费是150万元。1929年,国民党中央政治会议决定:拨款150万元用于兴建武大新校舍,由中央财政与湖北省政府各支付75万元。

尽管国民党中央已决定拨款,但要将这笔经费落实到位却十分困难。在平息了迁坟风波之后,李四光、王世杰等人又为落实建校经费四处奔波。当时全国财政大权掌握在财政部长宋子文手中,但当李四光、王世杰等人请他照案拨款时,宋态度冷漠,毫不热心。不得已,李四光、王世杰赴京求见行政院长谭祖庵,向他说明此校对将来湖湘子弟影响最大,而筹款却困难至此。谭闻言,立即热忱地说:“放心,此事全部交给我办好了。”宋答应每月筹款5万元,分15个月付清,总算是解决了经费上一半的难题。后来,经过李四光、王世杰的多方奔走,湖北省的75万元也终于落实。

1932年5月26日,武汉大学隆重地举行了新校舍落成典礼。李四光作为教育部的代表表示祝贺,并与蔡元培、任鸿隽、刘树杞为武大师生进行了学术讲座。5月27日,当他演讲完毕,从学生大礼堂出来时,被一群老师和学生团团围住。正在纳闷之时,一名学生拿着纸和笔墨走了上来。他一下明白了,原来是毕业纪念刊的编辑们希望他为纪念刊题词。看到大家期待的眼神,他拿起笔墨写下了两行大字:“用创造的精神和科学的方法求人生的出路”。从此以后,他的“创造的精神和科学的方法”一直在激励武大师生不断地博学慎思而笃行。题完词后,他在珞珈山对面的狮子山顶上特意看了看落成的新校区,当他看到昔日这片荒山野岭之地,经过短短两年的建设,一栋栋美轮美奂的建筑已拔地而起,不禁百感交集。

李四光给我们留下的庄重典雅、造型瑰丽的校舍建筑群,不仅让武汉大学赢得了“最美丽的大学校园”之美誉,其展现出来的艰苦创业、迎难而上的精神风貌亦鼓舞、引导着一代又一代的武大人不断开拓进取。

折叠编辑本段专业介绍

专业介绍

折叠编辑本段师资力量

中国科学院院士

查全性 杨弘远 卓仁禧 李德仁

中国工程院院士

谢鉴衡 张蔚榛 李德仁 宁津生 刘经南 张祖勋 茆 智 朱英国

人文社科资深教授

谭崇台 马克昌 彭斐章 陶德麟 李 龙 冯天瑜 刘纲纪 宗福邦

国家级教学名师

石云霞 汪存信 姚端正 樊明文 郭齐勇 李征航 马费成 赵 林 罗以澄 刘耀林 丁俊萍 何炎祥

国家杰出青年科学基金获得者

徐超江 龚健雅 易 帆 李建成 吕应堂 赵少荣 邹恒甫 谭 铮 于 刚 陈 化 庞代文 赵兴中

陈 政 孙蒙祥 邓晓华 刘正猷 周 翔 卢 欣 刘梦赤 冯钰? 周创兵 王高峰 黄双全 张绍东

国家新世纪百千万人才工程入选者

刘正猷 赵兴中 谭 铮 庞代文 黄 进 李建成 曾国安 周创兵 舒红兵 艾廷华

“长江学者奖励计划”教授

易 帆 龚建雅 吕应堂 舒红兵* 彭 玲 吴建国 孙元章* 吴黎明 谭 铮 陈 政

张仁铎 贾小华 范爱华 刘正猷 邓晓华 赵兴中 李建成 张绪穆 付向东 邹恒甫

曾令良 刘耀林 谭锦泉 黄孝军 李国民 葛茂荣 夏小华 郭 林 许才军 邹 军

任广禹 黄新云 邵建富 高 扬 张良培 周 南 曾适之 湛飞并 董 晨 刘泉声

易显河 朱 庆 刘维宁 陈传夫 周 翔

折叠编辑本段收费标准

第三十一条根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费以及书本费、各种证件(卡)工本费等费用。具体收费标准按湖北省物价部门核定的标准

折叠编辑本段就业情况

学校非常重视毕业生就业工作,倾心为学生就业提供全方位服务:利用就业指导课、BBS工作版、个别辅导、专家讲座、职业测评软件、网络学堂等方式加强对毕业生的就业指导。努力开拓就业市场,为毕业生构建广阔的就业平台,形成了以校内大中型供需见面会和校园专场招聘会为主体、其他招聘形式并存、具有武汉大学特色的“有形”就业市场。武汉大学已成为世界知名企业和事业单位在武汉和中南地区的招聘基地;每年有200余家世界500强企业来武大宣讲,招聘毕业生;每年举办500余场的招聘会,接待用人单位1500余家。积极拓展联合培养工作,采取校企双向介入、共同育人的模式,先后与中国广东核电集团有限公司件等知名企业签订协议联合培养学生。

- 参考资料: